Везикулезный риккетсиоз - инфекционное заболевание, которое передается человеку гамазовыми клещами от мышей и крыс

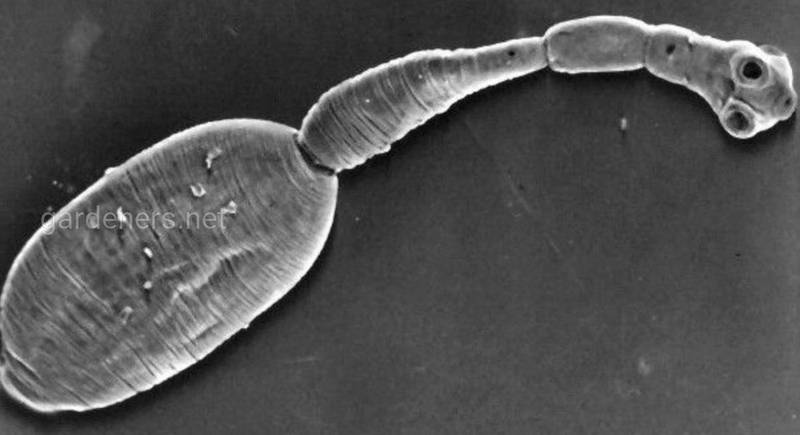

Везикулезный риккетсиоз – трансмиссивное зоонозное заболевание из группы клещевых риккесиозов, характеризуется своеобразной везикулезной сыпью, первичным аффектом на месте внедрения возбудителя и регионарным лимфаденитом. Возбудитель: Rickettsia akari (=Dermacentroxenus murinus). Источник возбудителя: домовые мыши, черные и серые крысы. Переносчик: гамазовые клещи - Allodermanyssus sanguineus. В очагах заболевания людей обнаруживают клещей на стенах, полу и приборах отопления, а также в комнатном мусоре возле нор и в подпольных пространствах у нор. Везикулезный риккетсиоз встречается в Украине, России, Молдавии, Белоруссии, Корее, в ряде областей США, в Африке. Заболевания чаще регистрируются весной и ранним летом, когда наиболее активны переносчики. Клещевой риккетсиоз является «городской» инфекцией, где нередко поражаются отдельные районы, кварталы, улицы и дома, в которых заболевания наблюдаются систематически, но носят спорадический характер. К этой болезни восприимчивы люди всех возрастов. После болезни остается стойкий иммунитет. Инкубационный период после укуса инфицированного клеща приблизительно 7-14 дней. На месте укуса у большинства больных появляется плотная красная папула — первичный аффект. Болезнь начинается внезапно головной болью и болями в мышцах, проявляется региональный лимфаденит. Температура в первые 2 дня достигает 39-40⁰С, держится 4-7 дн. На 2-3-й день появляется полиморфная пятнисто-папулезно-везикулезная сыпь, напоминающая сыпь при оспе или ветрянке. Болезнь протекает доброкачественно, без осложнений. Полное выздоровление наступает через 2 недели. Диагностика: анализ клинической картины, серологические реакции. Лечение: антибиотики тетрациклинового ряда, доксициклин, ципрофлоксацин. Профилактика: дератизация, акарицидные мероприятия, индивидуальная защита от укусов клещей.